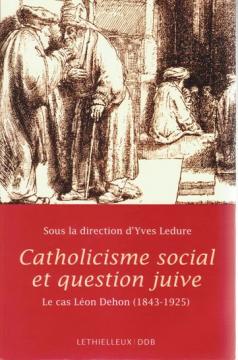

A propos de “Catholicisme social et question juive”

Catholicisme social et question juive

Une nouvelle étude sur le Père Dehon

Après le procès de béatification du Père Léon Dehon, un groupe de personnes mal informées mais d’autant plus influentes dans les médias a reproché au fondateur des Prêtres du Sacré-Cœur des positions antisémites. C’était lire les textes de Léon Dehon non pas à partir de la réalité du XIXe siècle mais bien avec nos sensibilités actuelles averties par les tragédies du XXe siècle.

Se prononcer sur le véritable enjeu des prises de position du Père Dehon face à l’influence juive dans les milieux financiers capitalistes nécessite une étude approfondie et sérieuse du contexte historique. Malheureusement une telle étude faisait défaut et les critiques superficielles construites à partir de grossiers anachronismes et de citations hors contexte avaient le jeu facile et pouvaient faire de grands dégâts dans l’appréciation des écrits dehoniens.

Sur initiative du P. Yves Ledure scj, des spécialistes universitaires, historiens, philosophes et théologiens se sont réunis en journées d’étude à Paris les 21 et 22 septembre 2007 pour échanger sur le thème : « Catholicisme social et question juive. Le cas Léon Dehon (1843-1925) ». Les actes de ces journées d’étude viennent d’être publiés en français et en italien. (1)

Dans son « Introduction », Yves Ledure, doyen honoraire de l’Institut catholique de Paris, situe la problématique abordée en indiquant deux pistes à suivre. D’abord il faudrait étudier le lien entre le capitalisme financier dans lequel sont impliqués des juifs et la condition profondément dégradante réservée au monde du travail au XIXe siècle. Se voulant le défenseur des ouvriers exploités, le Père Dehon a fortement critiqué les juifs du capitalisme financier, sans pourtant recourir à l’antisémitisme racial qui commence à prendre forme en ce dernier tiers du XIXe siècle.

A côté de l’analyse économique, politique et sociale, et en relation avec elle, il faudrait aussi suivre cette autre piste qui interroge au niveau théologique le lien entre judaïsme et christianisme. Ici le Père Dehon innove et ses écrits peuvent se lire – malgré d’évidentes divergences – comme une anticipation des positions retenues par le concile Vatican II dans sa déclaration « Nostra Aetate ».

Les études réunies dans le volume qui vient de paraître s’articulent autour de ces deux pôles de recherche et font découvrir au lecteur le véritable enjeu de l’engagement du Père Dehon et son originalité parmi ceux qui se sont prononcés au XIXe siècle sur la question juive.

Dans son contribution « Marx et la question juive de son temps. Marx et le juif même », Jean-Yves Calvez, professeur au Centre Sèvres à Paris, présente et commente le célèbre texte de Marx sur la question juive en s’interrogeant sur l’antisémitisme marxien. Cette contribution de même que celle de Giorgio Campanini, professeur émérite d’histoire des idées politiques de l’université de Parme, situent les positions antijuives dans le contexte culturel et socio-politique de l’époque et font découvrir un Léon Dehon engagé contre l’exploitation capitaliste de la classe ouvrière, mais refusant de s’inspirer d’un antisémitisme racial.

Une longue étude de Philippe Boutry, professeur d’histoire contemporaine à l’université Paris-I-Sorbonne, reprend l’affaire Mortara de 1858. Elle concerne cet enfant juif qui en danger de mort fut baptisé par une servante chrétienne de la famille. L’enfant qui a survécu aux dangers assume plus tard sa foi chrétienne et se fait ordonner prêtre de l’église catholique. Cette affaire largement commentée à l’époque aborde tous les thèmes majeurs autour de la conversion des juifs et de la position de l’Eglise face à la religion juive avant Vatican II.

Dans son étude « Dehon et l’antisémitisme » Jean-Marie Mayeur, professeur émérite d’histoire contemporaine à l’université de Paris-Sorbonne, développe les traits essentiels de l’antisémitisme des catholiques sociaux et des démocrates chrétiens à la fin du XIXe siècle. Même si le Père Dehon, une des personnalités majeures du catholicisme social, reprend le thème du juif déicide, ses positions critiques contre les juifs s’inspirent d’un antisémitisme économique et social qui se veut anticapitaliste, mais ne se laissent pas influencer par des thèses racistes.

Une analyse détaillée de quelques textes publiés à l’époque du Père Dehon amène Paul Airiau, enseignant à l’Institut d’études politiques de Paris, à identifier « les sources textuelles de la pensée judéophobe du Père Dehon » et montre comment il reprend souvent textuellement les positions antisémitiques, mais aussi comment il garde ses distances par rapport aux positions ouvertement racistes.

Jacques Prévotat, professeur d’histoire contemporaine à l’université Charles-de-Gaulle-Lille-3, étudie « Léon Dehon et la question juive à travers les archives de l’Index (1897-1917) ». Nommé en effet consulteur de l’Index par le pape Léon XIII, Léon Dehon a reçu la charge d’analyser le dossier de l’Action française et de prendre position face aux écrits de Maurras. Il veut les voir à l’Index à cause de leurs positions antisémites racistes. C’est dire que le Père Dehon ne partage pas ces positions idéologiques.

Les études d’ordre social, politique et idéologique sont suivies de trois études d’ordre plus théologique.

Joseph Famerée, professeur de théologie à l’Université catholique de Louvain (Louvain-La-Neuve), interroge la place théologique que le Père Dehon accorde aux juifs dans ses conférences romaines, publiées sous le titre « La rénovation sociale chrétienne ». Il dégage certaines convergences entre le Père Dehon et « Nostra Aetate », la position que Vatican II a prise dans ses rapports avec les autres religions et en particulier avec la religion juive. En dépit de son opposition vigoureuse aux juifs sur le plan social, économique et politique, Léon Dehon n’en réprouve pas moins toute violence portant atteinte à leur intégrité physique et à la tolérance vis-à-vis de leur culte. En cela il se distingue clairement d’un antisémitisme racial.

Dans sa contribution Marcello Neri, professeur de théologie systématique à la faculté de théologie d’Emilie-Romagne (Bologne), analyse la position d’Israël dans la dévotion spirituelle du Père Dehon. Il ouvre des perspectives nouvelles, car si on a beaucoup étudié les positions critiques contre les juifs dans les écrits socio-politiques de Léon Dehon, les chercheurs n’ont jusqu’à présent consacré que peu d’études sur la place des juifs dans l’économie du salut, telle que la conçoit le Père Dehon. En se référant aux œuvres spirituelles de Léon Dehon, Marcello Neri montre qu’Israël demeure « un peuple providentiel » pour le temps de l’Eglise et pour l’histoire du monde, un peuple qui, selon une homélie du Père Dehon en 1885, « aveuglé sur la divinité de Jésus-Christ, est pour nous le témoin irrécusable de la réalité des promesses divines ». C’est par sa sensibilité spirituelle spécifique, lisible tout au long de sa vie dans sa dévotion au Sacré-Coeur, que le Père Dehon est à même de voir qu’Israël est porteur d’un témoignage théologique nécessaire à l’Eglise. C’est l’élément durable de sa position face au rapport entre Eglise et Israël. Et Marcello Neri de conclure : « c’est pourquoi il est probable que redonner à Israël, après la Shoah, sa valeur religieuse originelle, soit un geste théologique qu’aujourd’hui seul le christianisme ait la force, et le devoir, d’accomplir ».

Laurence Deffayet, historienne enseignant à l’Université de Limoges, étudie dans sa contribution les conditions de possibilité de « la sortie théologique de l’antisémitisme » en retraçant le chemin parcouru dans le dialogue avec les juifs entre 1925, l’année où meurt le Père Dehon et les années 1950 à l’aube du concile Vatican II.

Pour clore ces riches journées d’étude, Yves Ledure revient sur « l’engagement social et la question juive dans l’œuvre de Léon Dehon » et montre que « la critique du judaïsme de Dehon est liée, pour l’essentiel, à son engagement social ». Ainsi le Père Dehon attribue les dysfonctionnements d’une société en mal de justice sociale et de dignité des travailleurs, entre autres, à une influence multiforme des juifs. Mais cet antijudaïsme, assez commun dans l’univers catholique, voire socialiste du XIXe siècle, se conjugue chez Léon Dehon à une réflexion théologique où le peuple juif conserve un dessein providentiel dans la logique des promesses bibliques, au-delà de son refus de voir en Jésus le messie attendu. Cette position théologique, moins courante à l’époque, donne à la démarche de Léon Dehon « une tonalité nuancée et mesurée, comme en attente d’un avenir plus réconcilié ». Dans ce contexte Yves Ledure fait remarquer que la position que tient Léon Dehon en 1894, à savoir que juifs et chrétiens se réfèrent à la même Ecriture pour y voir un signe d’unité entre les humains, est reprise 100 ans plus tard en 1994 par le cardinal Ratzinger, devenu depuis Benoît XVI, lorsqu’il affirme que à l’égard du monde moderne « les juifs et les chrétiens ont la charge de témoigner du Dieu unique, du Créateur du Ciel et de la terre ».

Par les nombreuses informations historiques et les nouvelles mises en perspectives, ces études aident à faire les distinctions nécessaires pour éviter de fâcheux anachronismes et pour mieux comprendre le positionnement et même l’originalité théologique du Père Dehon dans son approche de la question juive. Après la lecture de ce livre, accuser encore le Père Dehon sans plus d’antisémitisme et vouloir lui refuser pour cela la béatification, ce serait tout simplement de la malhonnêteté intellectuelle.

P. Jean-Jacques Flammang SCJ

_______

(1) Catholicisme social et question juive. Le cas Léon Dehon (1843-1925) est pblié sous la direction d’Yves Ledure dans les Editions Desclée de Brouwer/Lethielleux, 2009, 255 pages. ISBN 978-2-283-61064-0

Antisemitismo cristiano ? Il caso di Leone Dehon a cura di Yves Ledure, Bologna, EDB, 2009, 214 p. ISBN 978-8-810-14046-8

Découvrir notre nouveau site

Nos bibliothèques

Recherche

Les derniers ajouts

Succès d'examen

Ces jours-ci, les Frères Pierre Tran et Antoine Do de la communauté dehonienne de Paris ont terminé avec succès leurs études de philosophie et de... Tout l'article

- Ascension du Seigneur

- Les forces de l'argent et du mal ne seront pas toujours vainqueurs...

- Vient de paraître - le Tome IV de la Correspondance de l'abbé Grégoire - Edition Jean Dubray

- In memoriam Père Paul Birsens SCJ

- Neues Buch von Michel Colince Kamdem SCJ

- In memoriam Fr. Pierre Rassarie scj

- Lettre du Général des Prêtres du Sacré-Coeur pour Pâques en période de pandémie

- Accompagnement pour la semaine sainte

- Accompagnement pour la semaine sainte